図書情報室

ふたり暮らしの「女性」史

03/イ

講談社

まだ、「ジェンダー」や「セクシュアリティ」という言葉や概念もなかった明治・大正・昭和の時代に、結婚や家族ではないパートナーシップを選びとり、「女性どうしのふたり暮らし」をしていた人々がいた。日本人女性初のオリンピックメダリストである人見絹枝や、大阪の近代商業を推し進めた五代友厚の娘・五代藍子などである。

本書に登場する主人公たちは、陸上選手、新聞記者、パイロット、鉱山師、騎手など、戦前期の「女性」としては珍しい職業を選んだ人ばかりだ。ただ共通するのは、世間が求める「あるべき女性像」も「家族」も拒み、怒り、違和感を言葉や行動で示したということだ。

本書は、「こう生きよ」とあらかじめ方向づけられた生き方ではない、自らの生を追い求めた「女性」たちの歩みを読み解くことができる。

つくられる子どもの性差 「女脳」「男脳」は存在しない

76/モ

光文社

「男脳・女脳」を主題にした本に関心を示す人は多く、いまも人気のテーマだ。「男女で得意・不得意は異なる」といった性差を先天的とする考えは、自分を肯定し安心する材料になるのだろう。本書は心理学・脳神経科学の膨大な先行研究に基づき、「好み」「空間認知」「言葉」「攻撃性」「学力」「感情」の性差をデータで分析。「男脳」「女脳」が科学的根拠に乏しいことや、子どもの性差が大人の思い込みによって後天的に形づくられることを明らかにする。

多くの場合、大人は自分が子どもに影響を与えていることに無自覚なため、意図せず性差を作り出し、子どもたちの進路選択にも影響してしまう。これを自覚するためにも、大人、特に子育てや教育に関わる人に読んでほしい。

私が選ぶ高齢期のすまい活

91/ワ

彩流社

いつかは高齢者になる。病気やケガをするかもしれない。体が不自由になるかもしれない。そうなった時、自分の思う通りの生活を送れるかどうかは、誰もが不安に感じることだろう。

そこで、“老いる”という個人差のある事象に対し、できる備えを考える。例えば、最期まで自分らしく生きるために必要なサポートは、情報→ヒト→カネ→モノの順で手に入れることが重要だ。長年、高齢者の自立と共生のコミュニティ作りに携わってきた3人による、「私が選ぶ」を実現する具体的なアドバイスが詰め込まれた1冊である。

だったら、あなたもフェミニストじゃない?

05/ア

講談社

「ジェンダーやフェミニズムの話をしたら面白そう」と思った7人と著者との対談本。フェミニズムとの出会いから性被害、セクハラ、パワハラ、らしさの呪縛、漫画、家族や学校、政治の話などを通して、日常にあふれている性差別に気づかされる。身近な人に起こった事実や実際に起きた事件を伝えることで、自分や自分の大切な人が性被害に遭うかもという想像力を持つことができる。ジェンダーやフェミニズムは自分には関係ないと思っている人も、もしかして自分はフェミニストかもと気づくかもしれない。

どうして「体育嫌い」なんだろう―ジェンダー・セクシュアリティの視点が照らす体育の未来

81/ド

大修館書店

私は「体育嫌い」だ。走るのは遅いし、球技も下手なので楽しめない。だけど泳ぐことは得意で、ダンスやヨガも好きだ。澄んだ空気や自然を感じつつ歩くのも気持ちいい。もしかすると、運動自体は嫌いではないのかもしれない。だとしたらなぜ、「体育嫌い」を自認しているのだろうか。

本著は「体育嫌い」の声を丁寧に聴き、体育に埋め込まれている様々な問題をジェンダー・セクシュアリティの視点から問い直し、「体育嫌い」を生む構造に迫る。体育で主に取り組まれている競技的なスポーツには勝敗があり、能力差が可視化されやすい。男女別に行われ、性別のウェア、到達すべき身体像が理想化されている。そこには差別を生み出す条件がいくつも埋め込まれており、「体育嫌い」は居心地の悪さを感じていると指摘する。誰もが自身のニーズに応じてスポーツを楽しめるようになるために、体育はどうあればよいのか、誰ひとり置き去りにしない体育の未来に向けて、国内外での実践も示しつつ考えていく。

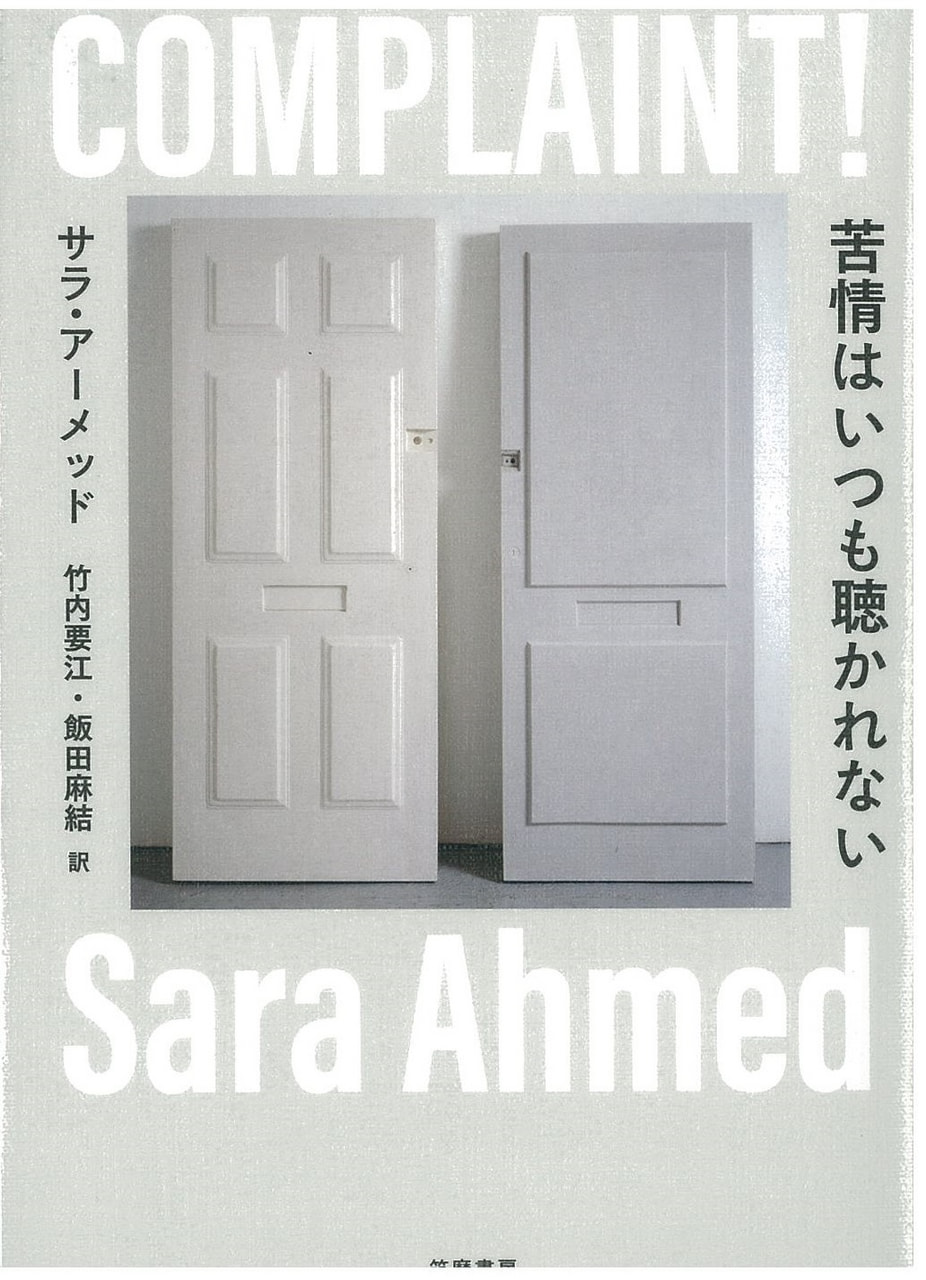

苦情はいつも聴かれない

74/ア

筑摩書房

本書の著者サラ・アーメッドは、勤めていた大学内の性暴力、セクシュアル・ハラスメントの苦情を訴えた側の立場に立ち、それらの訴え・苦痛が矮小化されたり、無視されたり、訴え自体を政治的に利用される場面を目の当たりにし、それに抗議する為に教授を辞職した。著者はこれらの経過と同じ境遇にあった人達から経験を聞き取り、組織の制度と権力が苦情を無効化し「クレームで騒ぎ立てて周囲を困らせる人」に押し込めるプロセスを詳細に記述している。読み進めるにつれ、苦情を申し立てた人の苦悩や無力感が読者に重く圧し掛かる。苦情は必ずしも個人間の争いに留まらない。組織に変革をもたらす働きは、常にポリティカルな行為なのだと思い知らされる。それでも困難な経験をシェアして連帯し、苦情の記録を残すことは、変革を求める人々の確かな希望になると著者の決して後ろ向きでない語りが強く印象に残る一冊だ。